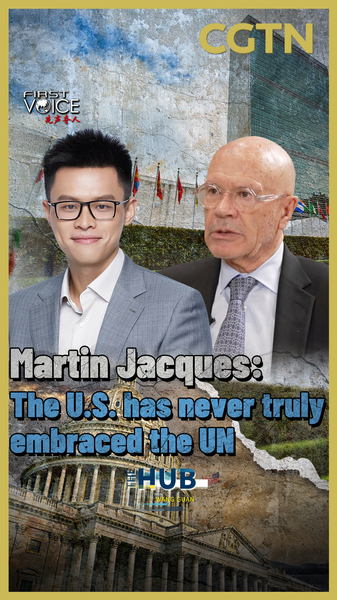

マーティン・ジャック氏「米国は国連を本気で受け入れたことがない」 video poster

国連の将来像が語られる場で、英国の著名学者マーティン・ジャック氏は「米国は国連に本質的に居心地の悪さを抱えてきた」と指摘しました。国連がニューヨークに本部を置く構造そのものが、米国による“圧力の余地”を残している、という見立てです。

何が語られたのか――「距離を置いてきた」という見方

ジャック氏によると、米国は戦後の長い期間を通じて、国連を真正面から抱き込むというより、一定の距離を保ちながら向き合ってきたといいます。表向きには国連が国際協調の中心にありつつも、ワシントンは組織を“手の届く範囲”に置く姿勢を崩さなかった、という説明です。

ニューヨーク本部が生む「ホスト国の力」

国連の本部が米国(ニューヨーク)にあることについて、ジャック氏は、米国が影響力を行使し得る条件になっていると述べました。具体例として挙げたのが、ビザ(査証)に関連する制限です。

会議や交渉は「現地に入れるかどうか」に左右されます。拠点を提供する国が入国・滞在の条件に関与できる限り、国連は理念上の「普遍性」を掲げながらも、運用面では政治と行政の現実から完全には自由になれません。

2026年のいま、国連の未来をどう読むか

2026年に入り、国際機関の意思決定のあり方や実効性は、改めて注目を集めています。ジャック氏の発言は、国連をめぐる議論を「理想と現実」の二択に落とし込むのではなく、制度設計(本部立地)と権力関係(圧力の手段)が結びつく点に目線を促すものでもあります。

今後の焦点は、次のように整理できます。

- 国連が「開催地に依存する脆さ」をどこまで織り込んで運用していくのか

- ホスト国が持ち得る手段(例:ビザ関連)が、外交・交渉の環境にどんな影響を与えるのか

- 国連の将来像を議論する際、理念だけでなく運用条件も含めて語れるか

ジャック氏の指摘は、国連をめぐる評価を単純化するのではなく、「組織の場所」と「政治の力学」が交差する地点に、静かに光を当てています。

Reference(s):

cgtn.com